勉強は本当に嫌い?──「知る喜び」を取り戻すためにできること

あなたは勉強が好きですか?

私は比較的好きな方だと思います。

新しいことを知ったり、日常で役立つ知識を身につけたりする のは楽しい。

だからこそ「勉強が嫌い」という言葉を聞くと、少しだけ不思議な気持ちになります。

では、日本全体ではどうなのでしょうか。

日本人はどのくらい勉強しているのか?

総務省統計局が発表した「令和3年社会生活基本調査結果」によると、

有業者の学習時間は 1週間でたった7〜9分 というデータが出ています。

つまり1日換算すると わずか1分程度。

正直、驚くほど少ないですよね。

「そんなに少ないはずない」と思う人もいるかもしれません。実際、これはあくまで平均値です。

つまり、多くの人は学習時間がゼロで、一部の人が長時間勉強していることで平均値が押し上げられている、と考えるのが自然でしょう。

では、なぜ「勉強しない人」が大多数を占めるのでしょうか?

その理由は単純に「勉強が嫌いだから」では済まされないような気がします。

「勉強」の言葉に縛られていないか?

そもそも「勉強」とは何を指すのでしょうか。辞書を引くと、こんな定義が出てきます。

- 学問や技芸などを学ぶこと

- 物事に精を出すこと、努力すること

- 経験を積むこと

- 商人が値引きして安く売ること

(出典:weblio辞書)

ここから分かるように、「勉強」は必ずしも学校教育や資格試験のことだけを指すわけではありません。

むしろ 「精を出すこと」や「経験を積むこと」 も立派な勉強の一部なのです。

ではなぜ、多くの人は「勉強=学校でやらされたこと」というイメージを持ってしまうのでしょうか?

「やらされる勉強」が残した影響

私たちは物心がつく前から、“先生”の言うことを聞いて育ちます。

幼稚園や保育園の頃は「やってみよう」と興味を引き出してくれる場面が多かったかもしれません。けれど、義務教育が始まると一変します。

「黒板を写しなさい」

「宿題をやりなさい」

子どもの自発的な「やりたい」という気持ちよりも、外から与えられた課題をこなす時間が増えていきます。

そして年齢を重ね、自我が芽生えると同時に、「勉強はやらされるもの」という印象が強く刻み込まれてしまうのです。

さらに、「テストでいい点を取る」「学年順位を上げる」などの競争要素も加わります。

すると勉強は「知る喜び」ではなく「ちゃんとするための手段」へと変質してしまう。

その結果、「勉強=嫌なもの」「やりたくないけど仕方なくやるもの」という思い込みが、大人になってからも残ってしまうのではないでしょうか。

勉強の本質は「知る喜び」

けれど、勉強の本質はもっとシンプルで自由なものだと私は思います。

先ほどの辞書の定義に立ち返ると、「精を出すこと」「経験を積むこと」が勉強に含まれています。つまり、こんな行為も立派な勉強なのです。

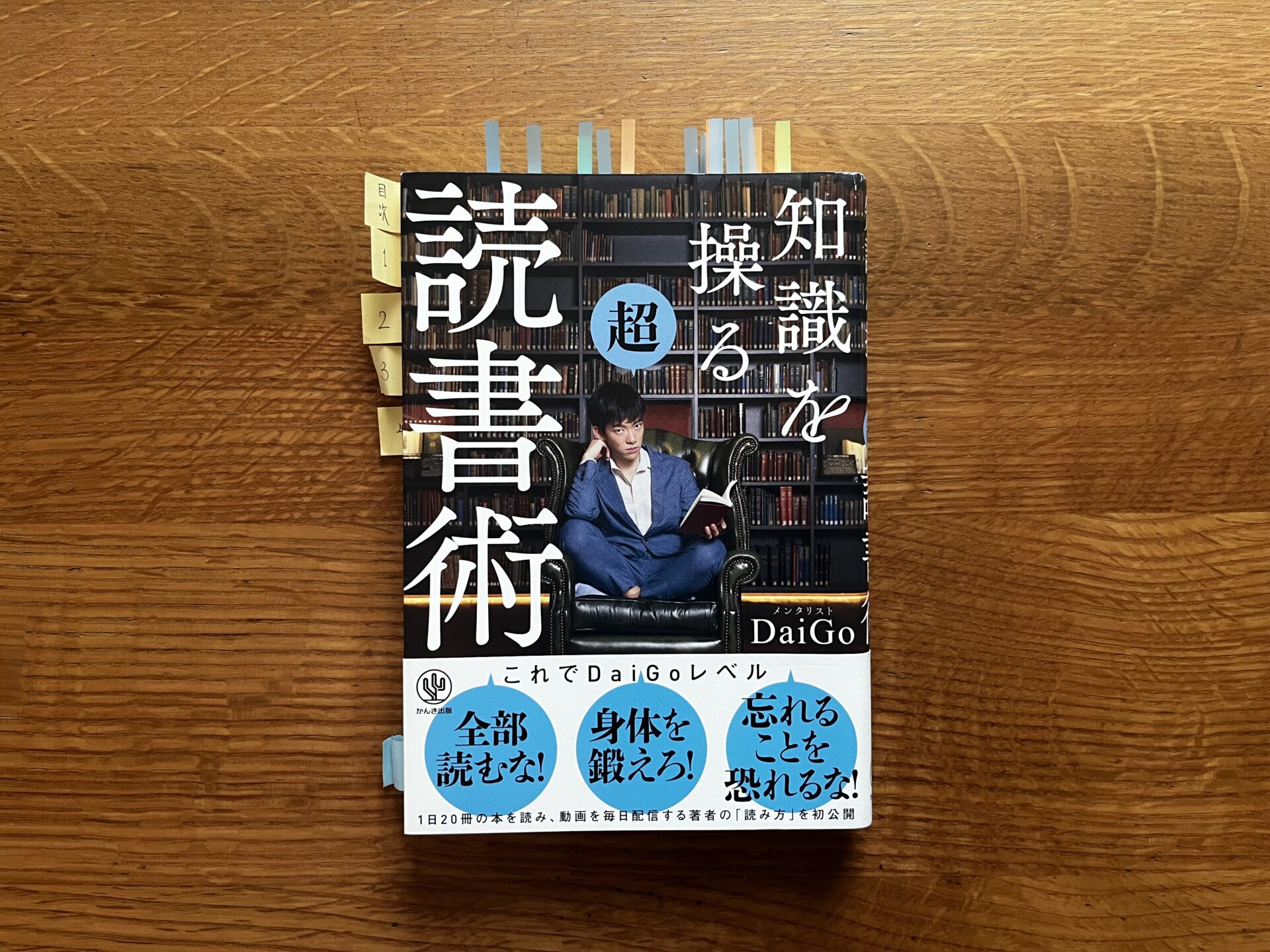

- 資産運用が気になるからYouTubeで情報を集めてみる

- AIに興味があるからChatGPTを触ってみる

- ダイエットを始めたくて本やブログを読んで調べる

どれも「学問」ではないかもしれません。

けれど「自分が必要だと思って情報を取りに行く行為」である以上、勉強と呼べます。

媒体も問いません。Google検索でも、本でも、動画でも、AIでもいい。

つまり、勉強はもっと「ゆるく」「横着」でいいのです。

大事なのは、「やらされている」ではなく「やりたいからやっている」 という姿勢。

そこにこそ本来の「知る喜び」があります。

「勉強はやらされるもの」ではなく「自分から取りにいくもの」という感覚は、頑張りたいのに頑張れないときの対処法 にもつながっています。

「勉強が好き/嫌い」という言葉の正体

私はこう考えます。

「勉強が好き」「勉強が嫌い」という言葉の正体は、勉強そのものの好き嫌いではなく、 「勉強という言葉をどう解釈しているか」 の違いに過ぎないのではないかと。

冒頭で私が「勉強は好き」と言ったのは、学校での学習も意外と楽しめたからです。

テストで点数が返ってくる達成感や、学んだことが日常で役立つ感覚。それが自分にとって「必要な学び」だったからです。

そして今では、生活に根ざした学びも含めて「勉強」と捉えています。

資産運用、健康、子育て、AI、趣味、ビジネス、人間関係…。調べて実践して経験する過程そのものが楽しい。

「知らなかったことを知る」状態変化 が、純粋にうれしいのです。

「勉強」という言葉を置き換えてみる

とはいえ、多くの人にとって「勉強」は重たい言葉です。

「やらされるもの」という印象を変えるのは簡単ではありません。

そこで提案したいのが、頭の中で「勉強」という言葉を置き換えてしまうこと。

- 「知る」

- 「調べる」

- 「経験する」

このように、自分にとってしっくりくる言葉に変えてみるのです。

そうすると「勉強しています」と言うことのハードルも下がり、自信も湧いてくるのではないでしょうか。

勉強が嫌になったときは、思い切って「諦める」選択もあります。詳しくは 諦めることの意義 を参考にしてください。

本来、人はみな勉強好き

私は思います。本来「知る喜び」は誰にでも備わっている感情です。

だから、みんな 本当は勉強が好き なのだと思うのです。

違いを生むのは、ただ一つ。

それが 「やらされているのか」「自分からやっているのか」 という点 だけです。

社会の中ではどうしても「やらされること」が多いのは事実です。流されるままでは、自分の意思とは関係なくタスクに追われてしまいます。

だからこそ大切なのは、一度立ち止まり、自分と向き合うこと。

「自分は何が本当に知りたいのか?」

「どんなことにワクワクするのか?」

それを探すことこそが、勉強の第一歩ではないでしょうか。

まとめ:やりたいからやる勉強を増やそう

勉強は本来、「やらされるもの」ではなく「やりたいからやるもの」です。

学問や資格試験だけでなく、日常生活や趣味の中にも学びはあふれています。

- 興味を持ったら調べてみる

- 実践してみる

- 経験を積んでみる

これらはすべて勉強です。

大げさに構えなくてもいい。むしろラフでいい。

「知らない」を「知っている」に変える喜びを、もっと日常に取り入れていきませんか?

あなたがこれからやりたい勉強は何ですか?

情報の取り方としては、AIを使うべきタイミング を意識すると学びが一層スムーズになります。

を減らす!ルーティン化で人生をもっと有意義にする方法-689e57e6b5418.jpg)