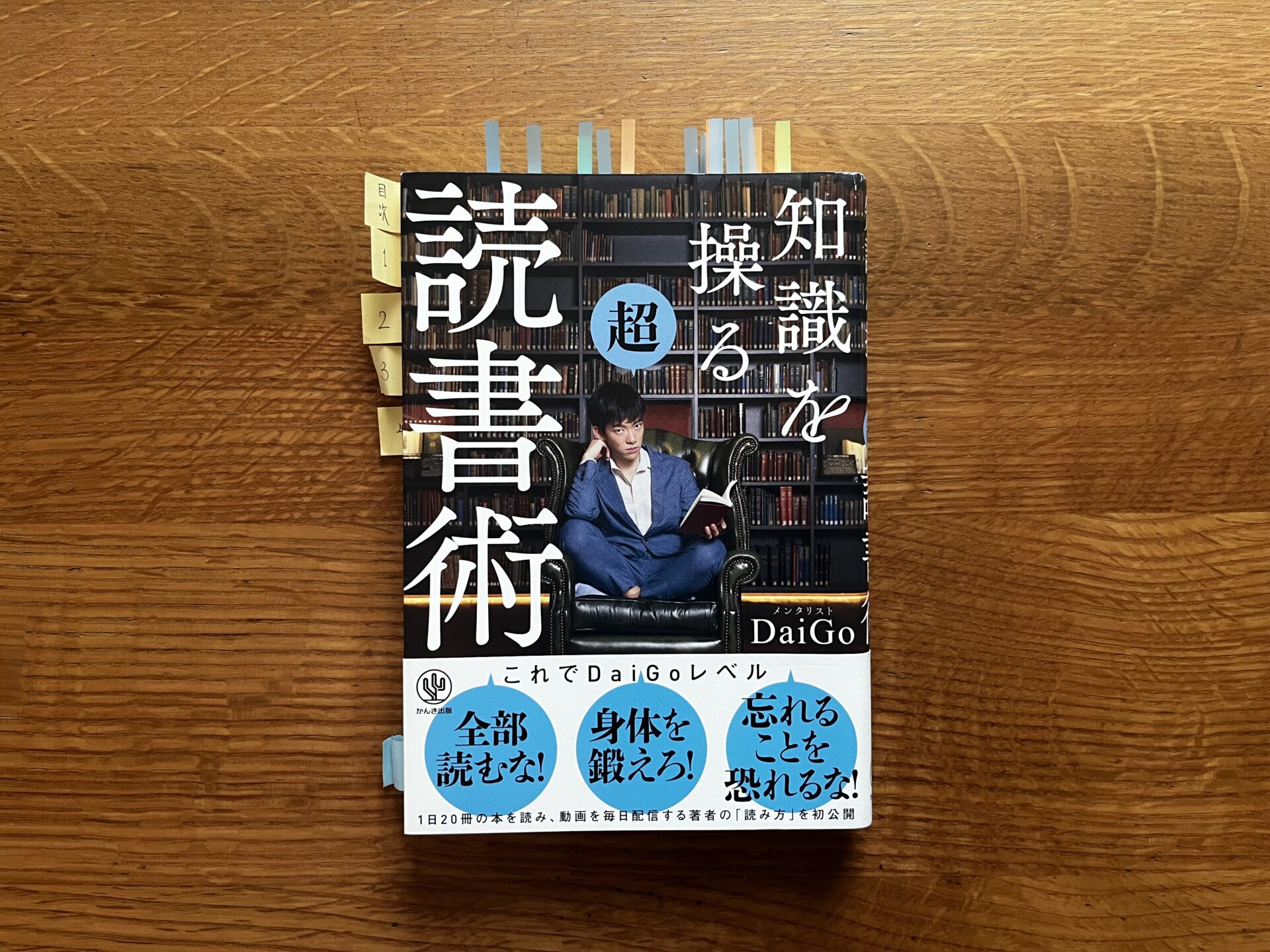

【体験談】読書時間が苦手だった私が変わった!おすすめのDaiGo『知識を操る超読書術』レビュー

あなたは読書をしていますか?

私は月に2~8冊ほど読んでいます。

といっても、元々はまったく本を読まないタイプで、読書習慣なんて無縁でした。理由は学生時代から続く「読書への苦手意識」です。

- 国語の文章読解が苦手だった

- 本=小説、最初から最後まで読むものだと思っていた

- かいつまんで読むのは「悪」だと信じていた

- そもそも「読みたい」と思えなかった

思い返せばいくらでも挙げられます。

そんな私が今では本を読むのが好きになり、外出時にもスキマ時間用に必ず本を持ち歩くまでになりました。

その転機は約5年前。

2022年1月に手に取った、メンタリストDaiGoさんの著書『知識を操る超読書術』です。

本の構成はとても分かりやすく、

- 既存の読書術にある 3つの固定観念を壊す

- 読む前の準備3つ を解説

- 記憶と理解を深める 読み方5つ を紹介

- 読後のアウトプット方法3つ を提案

このように「読書にまつわる悩み」を体系的に整理してくれていました。

当時の私は「まるでゲームの攻略本みたいだ!」と思ったのを今でも覚えています。

そして、この“読書の攻略本”に出会ったことが、私の読書習慣のスタートでした。

読書嫌いの私を安心させた言葉3選

本書を読み、まず安心したのは「苦手意識には理由があったんだ」と気づけたこと。

特に刺さった3つを紹介します。

1. 「得たい知識」を明らかに

重要なのは、あなたが読書の前に「得たい知識」を明らかにすることです。

学生時代の読書は、テスト用の文章を「仕方なく」読むものでした。

目的もなければ気持ちも乗らない。

だからこそ苦手だったのだと、この言葉で腑に落ちました。

「得たい知識」という前提さえあれば読書はできるかもしれない。

そう思えた瞬間でした。

2. 読むスピードと理解度

「読むスピードを上げると、理解度は下がる」。

私が抱えていた悩みの一つに「読むスピードが遅い」があります。

早く読もうとすると内容が入ってこないし、「遅いのは自分だけ」と思い込んでいました。

でも、本書は「理解度とスピードはトレードオフ」だとエビデンスと共に解説してくれます。

つまり、私だけの問題じゃなかったのです。救われた気持ちになりました。

3. 読むスピードと遺伝

「文章を読むスピードに関しては4分の3が遺伝で決まる」

これを知ったときは衝撃でした。

努力不足ではなく、そもそも遺伝的要素が大きい のだとわかり、安心できました。

私が思うに、読書嫌いの原因は「方法が分からない」ことよりも「思い込みによるマインドブロック」の方が大きい。

この3つの言葉が、当時の私にとってそのブロック解除のカギでした。

今も続けている読書法2つ

マインドが整った後、私が今も習慣にしている方法が2つあります。

1. スキミング(拾い読み)

- まず 表紙や帯、裏表紙 に目を通します。

そこには著者や出版社が凝縮した「本のエッセンス」が詰まっています。 - 次に 巻末の著者略歴や写真 をチェック。

これで「著者との対話」だと感じられるようになります。 - そして 目次 を読み、骨組みをつかむ。

- ここから興味を引かれた部分を 拾い読み していくのです。

この工程で「熟読すべきか」「速読で十分か」を見定めます。

読書は順番もスピードも回数も自由。フランクに考える方が長続きします。

勇気をもらった本書の言葉を引用します。

最初から最後まで読まなければいけないという思い込みを捨てること

一度で読み切ろうとしないことです。スキミング、再読、再々読のステップを踏みましょう。

読書家のDaiGoさん自身がこう言ってくれるのは、本当に心強かったです。

これが私にとっての革命的メソッド「スキミング」でした。

2. メンタルマップ

読書の核心は「何を得たいか」を決めること。

メンタルマップとは、その目的を明文化し、自分の“地図”を作る方法です。

- この本を読もうと思った理由

- この本から得たい知識

- 読み終えた後の理想の状態

これを書き出しておくことで、迷子にならず読書を続けられます。

DaiGoさんは インデックスカードを使い、表に「3つの目的」、裏に「その本が重要である理由の羅列」を書いて本に挟んでいる そうです。

私もこれを真似して実践し、しおり代わりにしています。

読んでいて飽きたり迷ったりしても、このカードが軸を示してくれる。

さらに「カラーバス効果」で必要な情報が自然と目に入りやすくなる実感もありました。

メンタルマップは、まるで自分のメンターのように伴走してくれる存在です。

補足:読書をラクにする考え方2つ

少しおまけとして、読書がラクになる考え方2つを補足しておきます。

1. 最初に教科書や入門書

最初にその分野の教科書や入門書を読み、知識の土台を作ること

難しい本から始める必要はありません。

最初は易しい本からで大丈夫。

難解な本で挫折したときは 「向いてない」ではなく「まだ基礎が足りない」と捉え直す と気が楽になりますよね。

2. 「一貫性の原理」

人間には「一貫性の原理」が備わっているので、一部を通読しておもしろく感じた場合、その前後を読まない状態が気持ち悪くなってきます。

私は、「スキミングで入った本だったけど、結局最後まで読んでしまった」 ということが何度もありました。

「気づけば全部読んでいた」という経験は、この原理のおかげかもしれません。

私の結論

以上が『知識を操る超読書術』で、私が読書嫌いを克服できた理由です。

「読書を習慣にしたいけど苦手」

「何度も途中で挫折してしまう」

そんな方に本当におすすめできる一冊です。

読書のための“攻略本” のような存在だと思います。

ただし、それでも読めない本に出会ったら、私は YouTube要約 を利用しても良いと思っています。

目的は「知識を得ること」であり、「読むこと」自体が目的ではないからです。

もちろん要約には解説者のバイアスが入ります。

ですが複数の解説を聞けば、共通項こそが本質に近いとも言えます。

まずは「知識を得る楽しさ」を味わう。

それを積み重ねれば、難解だと思った本にもいつか挑戦できるはずです。

攻略本や攻略法に頼っていいんです。

人生も、ゲームも、読書も。

DaiGoさんの『知識を操る超読書術』は、まさに読書の攻略本でした。

読書が苦手だと感じる方は、ぜひ一度手に取ってみてください。

読書習慣をもっと深めたい方へ、以下の記事もおすすめです。

を減らす!ルーティン化で人生をもっと有意義にする方法-689e57e6b5418.jpg)