ホラー小説を「5W1H」で分類する?雨穴さん作品から学ぶ恐怖の正体

夏といえば、やっぱりホラー。

じっとりとまとわりつくような恐怖感を味わいたくて、毎年この季節になるとホラー小説や映画に手を伸ばす方も多いのではないでしょうか。

私自身、ホラーは好きなジャンルのひとつです。

といっても「ホラー」と一言で片づけられないくらい、その世界は幅広い。心霊、オカルト、サスペンス、パニック、SF、スプラッター、怪談……。

怖さの方向性がまったく異なるからこそ、自分の好みを探すのも楽しいのです。

そんな中で、私が特に惹かれているのが 雨穴さん の作品。

代表作の『変な家』、『変な絵』、『変な家2 〜11の間取り図〜』を読んだことがある方も多いと思います。

これらはいわゆる「サスペンスホラー」に分類されるそうです。

サスペンスホラーの醍醐味は、物語を通してじわじわと不安が膨らみ続ける感覚と、最後にすべての伏線が回収される謎解きのカタルシス。この組み合わせがたまらないんですよね。

そして先日、図書館で偶然手に取った本が、ホラーをまったく新しい角度から理解させてくれるものでした。

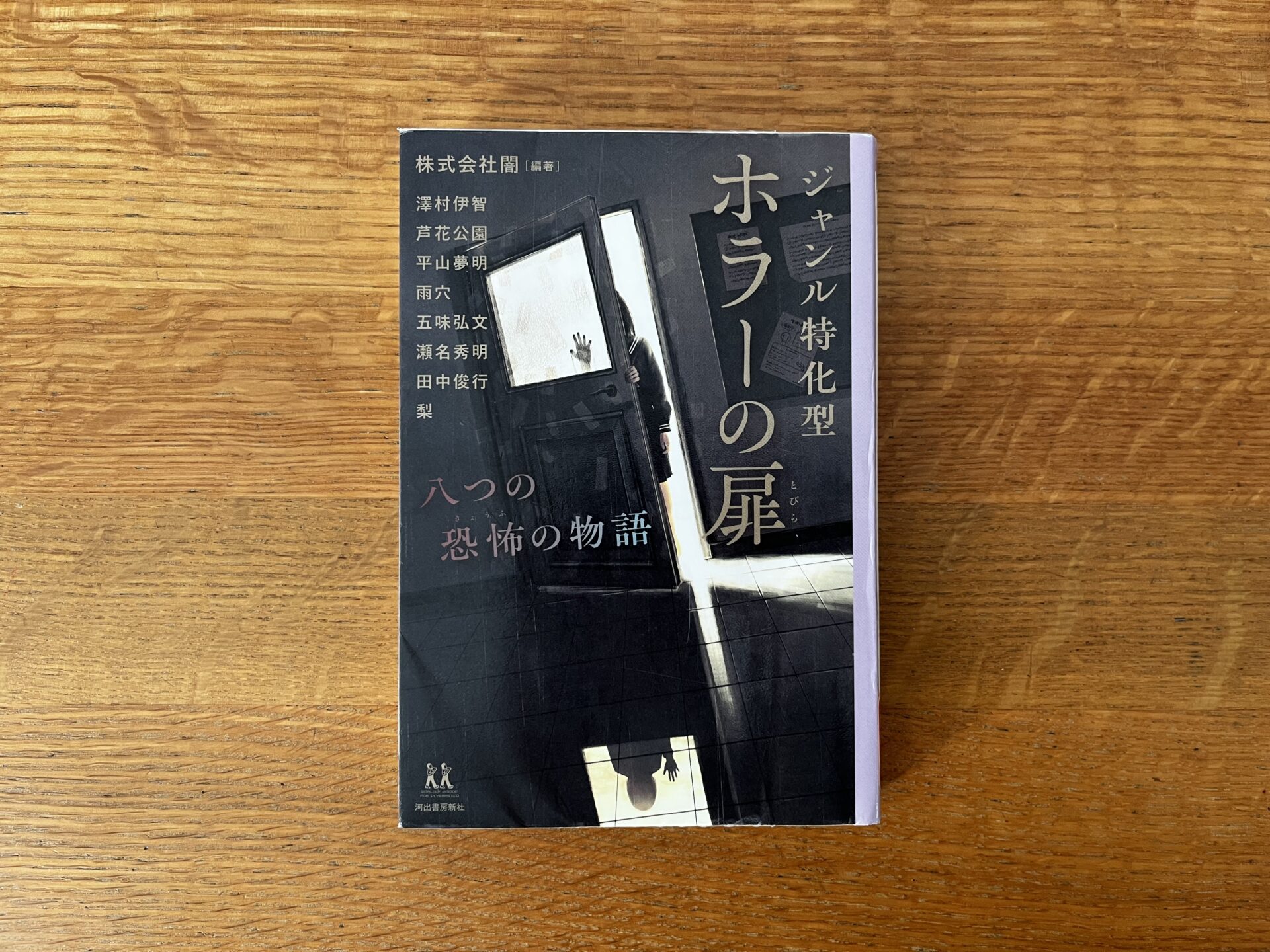

出会った本『ジャンル特化型 ホラーの扉 八つの恐怖の物語』

その本のタイトルは――

何気なく「ホラー」「雨穴」という文字に目が留まり、気になって読んでみたのですが、これが驚くほど面白かったのです。

本書は、ホラーの複雑で多様なジャンルを「5W1H」という基準で分類し、それぞれの代表的なジャンルを短編で紹介している作品集です。

5W1Hで分けるホラーの分類

「5W1H」とは、ビジネスの現場などでもよく使われるフレームワーク。

- Who(誰が)

- What(何を)

- Why(なぜ)

- When(いつ)

- Where(どこで)

- How(どのように)

といった視点で物事を整理する方法です。

このロジカルな考え方をホラーに持ち込むことで、「恐怖の根源がどこにあるのか」を鮮明に分類してくれるのです。

本書で提示されていた分類は以下の通り。

■Who型(恐怖の根源が「人や幽霊」)

:心霊ホラー、サイコホラー

■What型(恐怖の根源が「人以外」)

:オカルトホラー、パニックホラー、モンスターホラー、アニマルホラー

■Why型(恐怖の根源が「理由」)

:サスペンスホラー

■Where型(恐怖の根源が「場所」)

:シチュエーションホラー、デスゲーム、コズミックホラー、因習村

■When型(恐怖の根源が「時」)

:SFホラー、ゴシックホラー

■How型(恐怖の根源が「表現方法」)

:モキュメンタリーホラー、怪談、スプラッター

※ただし、あくまでこれは一つの解釈であり、作品によっては複数のカテゴリにまたがることがある点に注意してください。

なるほど、と唸らされました。

自分はWhy型が好きだった

この分類に当てはめてみて、私は自分の「ホラーの好み」がよくわかりました。

好きなジャンルは「Why型」、つまり理由や真相に迫っていくサスペンスホラーだったのです。

本書でも、雨穴さんの短編作品『告発者』がWhy型の代表作として紹介されていました。

これがまた、読んでいてゾクゾクする内容。

なかなか解けない謎、次々に増える課題、先が見えない不安感……。

しかし最後にはすべてのピースが揃い、恐怖と同時に痛快な納得感が訪れます。

まさにサスペンスホラーの真骨頂です。

他のタイプの怖さも味わえる

もちろん、Why型 以外のジャンルも面白い。

- Who型なら、人間の狂気や幽霊の存在がテーマ。じわじわと心理をえぐられる恐怖があります。

- What型は、モンスターや未知の存在。理屈では片づけられない圧倒的な「外的脅威」に心がかき乱されます。

- Where型は、場所やシチュエーションそのものが恐怖の舞台。「ここから逃げられない」という絶望感が恐怖の根幹になります。デスゲーム系の作品もこの枠です。

- When型は、時代や時間そのものが恐怖の源に。古いゴシックホラーや近未来のSFホラーがこれに当たります。

- How型は、表現手法で怖がらせるジャンル。モキュメンタリー映画やスプラッターなどが典型です。手法のリアルさや過激さが恐怖を倍増させます。

それぞれのタイプで「なぜ怖いのか」が違うからこそ、読んでいて新鮮な刺激があります。

本書はその多様さを一度に味わえる点でも魅力的でした。

「5W1H」の応用はホラー以外でも

ホラーを楽しむための短編集としても非常に面白かったのですが、私が特に心に残ったのはやはりこの「5W1H」での分類法です。

ホラーという感覚や感性の分野を、仮説を立ててロジカルに理解しようという姿勢に、すごく感銘を受けました。

「感性の世界を、理性で分類する」というスタンスは、ホラーだけでなく他の分野でも応用できると感じたのです。

たとえば「仕事のやりがい」を理解するために、同じように5W1Hで整理してみると――

- Who型:人との関わり(ミーティング、チーム、人事)

- What型:対象がモノや作業(事務、技術)

- Why型:理念や存在意義(会社のミッション、社会貢献)

- Where型:働く環境や風土(オフィスの雰囲気、社内文化、地域性)

- When型:時間や流行(伝統を守る、新しい技術に挑む)

- How型:表現手段(プレゼン、デザイン、サービス)

こうして整理すると、「自分がどんな仕事に心地よさややりがいを感じるのか」が少しずつ見えてきます。

私自身は「存在意義(Why型)」や「働く環境(Where型)」に惹かれやすいと気づきましたが、「作業そのもの(What型)」を重視する人もいるでしょう。

人によってやりがいの根源は違うわけです。

ホラーの恐怖を理解するのに役立つ5W1Hが、仕事や生き方の整理にも役立つ。

本書を読んでからというもの、この考え方は自己分析やキャリア選択、人材採用にも応用できるのではないか、と強く感じました。

まとめ:ホラーを通じて「自分の好み」を知る

『ジャンル特化型 ホラーの扉 八つの恐怖の物語』は、単なるホラー短編集ではありませんでした。

恐怖を「5W1H」で分類することで、自分の好みを見つけたり、作家との相性を理解したりできる。そんな知的な面白さを与えてくれる一冊です。

そして、この考え方はホラーの外にも応用可能。

仕事や趣味、人生における「なぜ好きなのか」「どこに惹かれているのか」を整理する助けにもなるでしょう。

「なぜ怖いのか」を知ることは、「なぜ自分はこれが好きなのか」を知ることにもつながる。

そう考えると、ホラーというジャンルはただの娯楽にとどまらず、自己理解のツールでもあるのかもしれません。

夏の終わりにホラー小説を手に取るなら、ぜひこうした新しい視点も楽しんでみてください。

あなたが惹かれる恐怖は、5W1Hのどの型に当てはまるでしょうか?